「食べ物からグループ」 始動!

1学期の間、低学年の人たちは、ありと向き合い、ありに驚き、ありを心ゆくまで楽しんできました。

今日は発表までの道のりをグループごとに紹介したいと思います。

こどもたちのはてなや発見が集められた、「ありメモ」。

そのありメモをもとにからだスタートチーム、たべものスタートチーム、しゅるいスタートチームの

3つのグループに分かれて活動してきました。

ありめもや、グループに分かれるまでの活動についてはこちらをご覧ください~!

ちなみに、なぜ「〇〇スタート」なのかというと、

子どもたちのはてながあまりにも多岐にわたっていたため、

3つに絞り切れず、、、スタートは〇〇だけど、そこからどんどん広がっていってもいいよね、

という想いをこめて、〇〇スタートチーム、としています。

ということで、今回は「食べ物スタートチーム」について書いていきます。

「ありのすきな食べ物ってなんだろう?」

「ありが ご飯をたべているところを見たい!」

「エサを運んでいるところを見たい!」

という思いで集まった食べ物スタートチーム

観察スタート!ありの好物ってなんだろう??

早速作戦をたてて、観察開始です。

家からアリが好きそうなものをもってきて、キッチンの砂糖を砂糖水にして…。

近くの公園の「大きいあり」や「小さいあり」の巣の周りに設置して観察します。

「ありと言えばお砂糖!」なので甘いものが中心のラインナップとなりました。

「来るか来るか!いまかいまか!」と観察しますが…

なんと、ありはあんまり反応しません。

パンくずは大きいありにも小さいアリにも人気で、すぐ運ばれていきました。

ところが、砂糖水にはあまり反応しないし、りんごやマンゴーにもチラッと寄ってくれるだけです…。

「あれ?あれ?ありって甘いもの好きじゃないのかな??」

ちょっと期待外れに終わった1回目の観察。

作戦を練り直します。

もしかして…肉食らしいから、肉がいいんじゃない?

…やっぱり「死んだ虫」なんじゃない…?

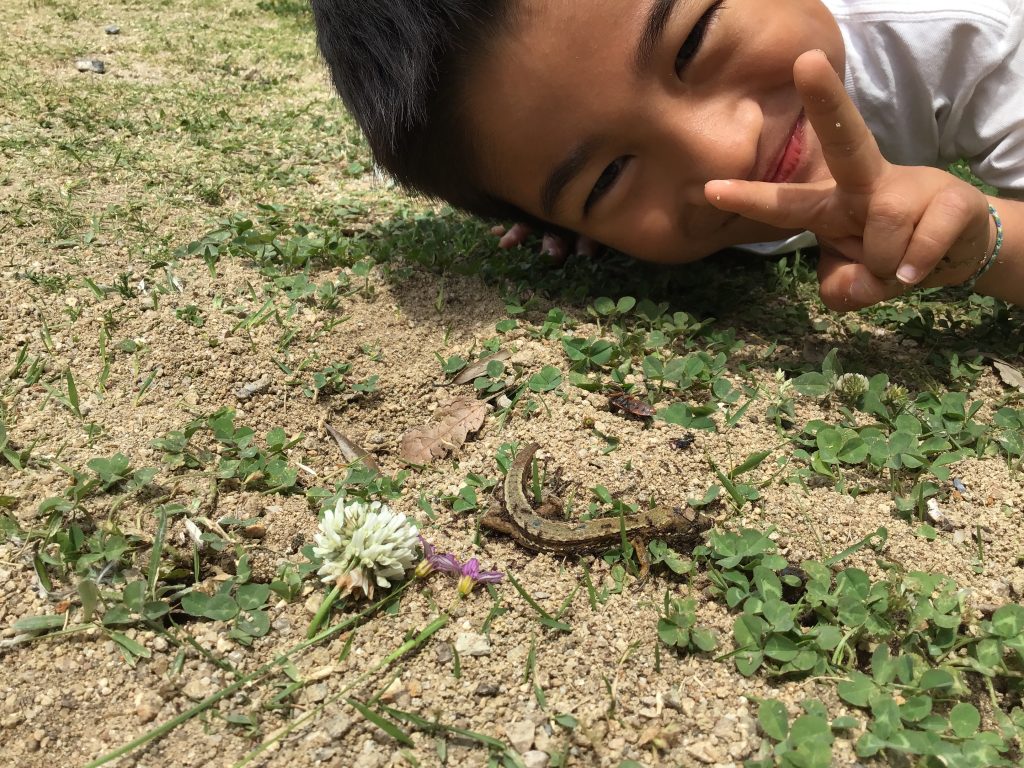

ということで、「新鮮な死んだ虫」を探しに…レッツゴー!

学校からニトリ公園

ニトリ公園から千里北公園

歩く道歩く道、目線を下に落として、虫が死んでないかなあ…と探します。

ちょっとシュールだけど、大真面目なお散歩です。

そしてゲットした4匹の死んだ虫。早速観察開始です~!

どうかな?としばらく見ていると…

どんどんありが寄ってきます!!

大きいありも、ちいさいありも。

どんどん寄ってきて…

発見:力を合わせてエサを埋めるあり!!

しばらくしてみると、小さいありが集団になって、死んだ虫たちに群がっています。

そしてさらによく見ていると、どうも砂や石を乗せて、埋めていっているのです。

とっても小さいありが1匹1匹、砂を運び、力を合わせて大きな虫を埋めていく様子はとても不思議。

これはどうして!?

どうやって「埋めようね」って話し合ったの??

とっても不思議なアリの生態をキャッチしました!!

後からわかったことは

これは「トビイロシワアリ」で、乾いてしまわないように(鮮度を保つために)砂で埋めているのではないか、ということ。

「ありには社会性がある」ということが、はっきりわかる光景でした。

判明:「ミミズのしがい」が大人気

その後も食べ物を探して観察を繰り返し

どうやら死んだ虫(特にミミズ)が人気ナンバー1

その次にパンくずなど

その次に果物などの甘いもの

が人気だということがわかりました。

「甘いおやつを床にこぼしても、アリってあんまり来ないんじゃない~?」

「なーーーんだ、今まで気を付けてたのにね。」

「なんで死んだ虫が好きなのかな?」

「おいしいのかな?」

「やっぱり栄養がたくさん入ってるんじゃない?」

「人間も、夜ご飯に甘いおやつばっかりでてきたら嫌だもんね~。」

「でも人間とアリは、違うからさ、本当のことはありに聞いてみないとね。」

そんな風に子どもたちと話しました。

ありに会いに公園に通いつめていくと、たくさんのありの巣を発見しました。

アズマオオズアリのヘイタイアリに出会ったときには歓声が!

ヘイタイアリははたらきアリより倍くらい大きいし、頭の形も違います~。

巣のお引越しをするようで、卵を運ぶはたらきアリの列を、ヘイタイアリが2匹ほどで見守っている様子が見られました。

おそらくクロオオアリのヘイタイアリのようなありにもであいました。

とても大きくて立派なあごを開いて、巣の入口でこちらを威嚇してきます。

巣を守る仕事をがんばっているんですね。

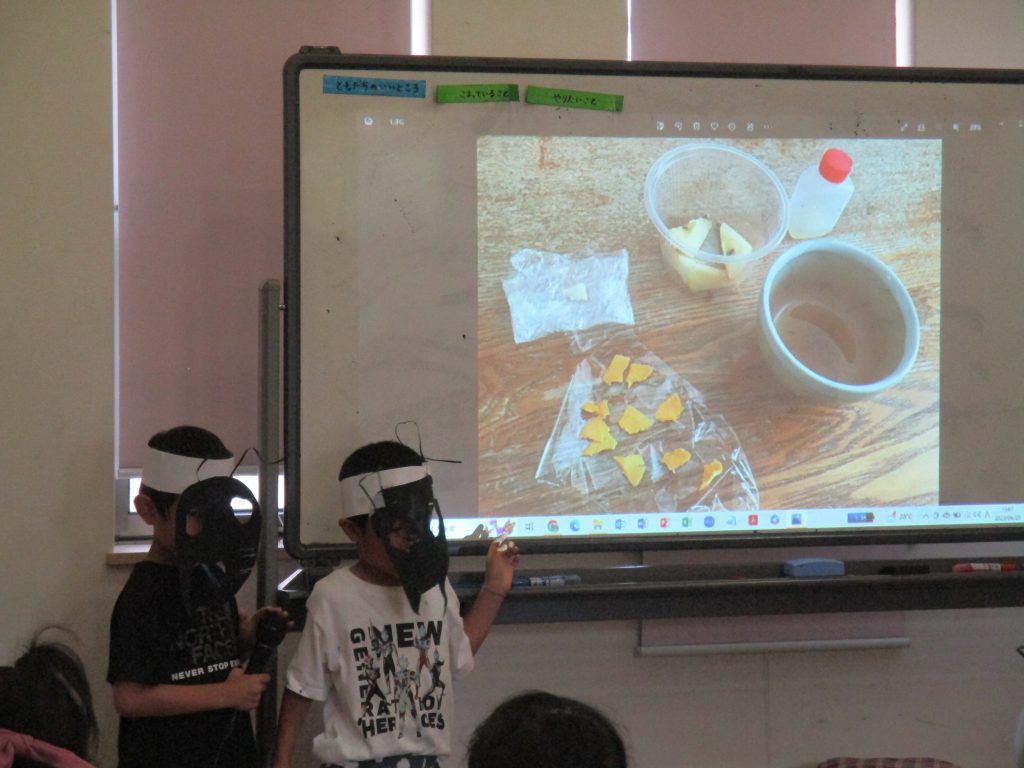

5匹のあり達、発表がんばりました。

ありお面をかぶって、わかったことを劇にして発表しました。

テーマ発表が初めての1年生も3人いて、少し、いや、かな~り緊張した子どもたちでしたが

わかったことを伝えようと、一生懸命話していました~!

いろんな生き物と生きている

食べ物を入口にして、ありの暮らしの様子に出会った子どもたち。

あんなに小さいのに「社会性を持つ」という不思議さとか、

いつも駆け回っている公園の土の下に、

ありの世界が広がっていることも、

その世界の複雑さや面白さも

きっと感じてくれたらいるんじゃないかな、そうだったらいいな、と思います。

低学年スタッフ Y